日期:2023-11-24 來源:國際能源網微信公眾號

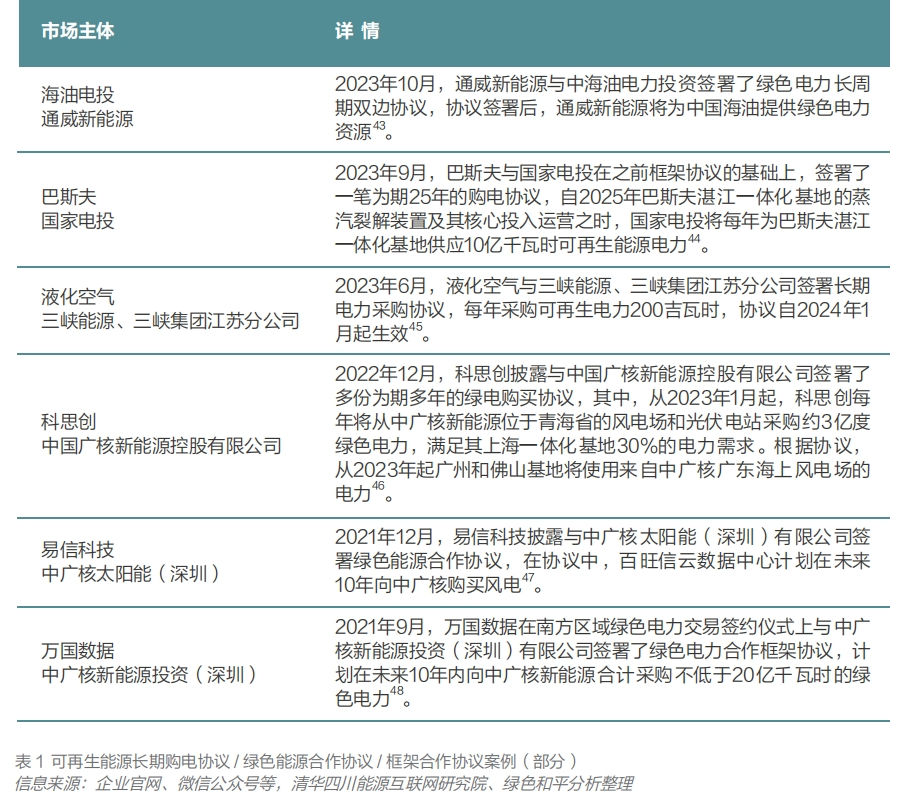

國電投、中廣核、通威、三峽均已與用電企業簽署售電長期協議!最高每年購買綠電10億千瓦時。綠電能否如期完成參與電力市場化交易的目標,或許需要依賴一種新模式!

11月23日,《嵌套式長期購電協議在中國的應用與發展》報告在北京發布。該報告由國際環保機構綠色和平與清華四川能源互聯網研究院聯合撰寫。

報告梳理了中國可再生能源發展的現狀與趨勢,以及市場主體面臨的綠電交易風險與挑戰。介紹了長期購電協議與嵌套式長期購電協議作為有效的綠電交易避險工具的具體模式和應用現狀,并對嵌套式長期購電協議在中國綠色電力市場落地應用的挑戰進行了探討。

綠電市場化交易量稀少

國際能源網(微信公眾號:inencom)了解到,2022年,全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量52,543.4億千瓦時,占全社會用電量的60.8%,電力市場化交易逐漸成為主流;但全國省內綠電交易電量僅有227.8億千瓦時,占比甚至不到全國省內電力直接交易總量的1%。

綠電市場化交易量如此低迷不利于我國能源轉型,更不利于新能源發電產業的快速發展。

國家為促進新能源參與電力市場不斷發布政策刺激新能源參與電力市場交易量增長,甚至還定下了兩個基礎目標。

根據2022年國家發展改革委、國家能源局印發《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》內容顯示:到2025年,全國統一電力市場體系初步建成,有利于新能源、儲能等發展的市場交易和價格機制初步形成;到2030年,全國統一電力市場體系基本建成,新能源全面參與市場交易。

國際能源網(微信公眾號:inencom)查詢資料發現,當前綠電參與電力交易的模式有兩種,一種是發電企業直接從市場購買綠電;另一種則是用電企業通過投資或者入股新能源發電公司,利用新能源發電公司發售電量參與電力市場交易。

綠電參與電力市場交易的比重很小,并不是新能源發電的總量不大,也不是市場對綠電的需求不大。而是綠電交易缺乏合理的定價機制和穩定的電源質量。

讓綠電價格對標煤電標桿電價作為基準的方式是否合適值得商榷?因為新能源發電的成本和煤電價格本身并沒有多少關聯;另一方面,需要綠電的企業會擔心綠電的穩定性存在偏差,難以保障。雖然國內已有很多企業加入RE100的綠電組織,但綠電參與電力市場依然缺少關鍵的“臨門一腳”。

嵌套式長期購電協議是一劑猛藥

針對當前綠電參與電力市場化交易的痛點,此次發布的報告內容顯示:“長期購電協議可以靈活匹配買賣雙方需求,設計合約條款和市場風險的分攤和匹配。”

這種方式讓新能源發電方可以取得相對穩定的收益,比起短期協議,長協更利好新能源電站投資,因為此前新能源電站投資回報依靠補貼,但補貼政策沒有了,投資人又不能確定電站是否可以取得穩定收益的時候,可能不會繼續投資新能源電站。

長協對于需要長期使用綠電的用電企業來說也可以減少每年的合同談判和尋找合作伙伴的時間。但長協依然有短板,就是對于發電偏差和電源質量如何進行保障的問題。

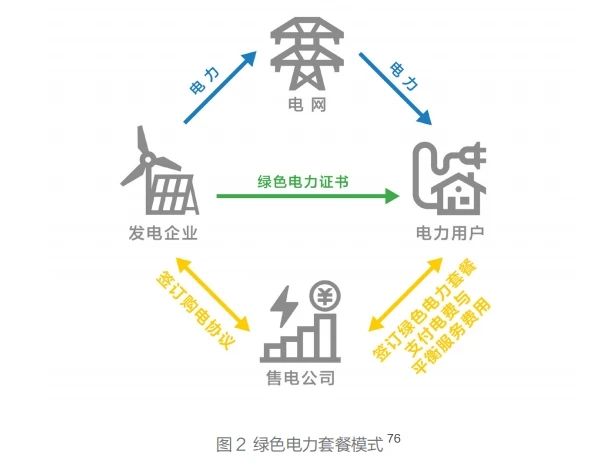

為此,嵌套式長期購電協議誕生,它可以看作是長期購電協議的升級版。電力用戶與發電企業簽訂多年期雙邊購電協議后,電力用戶與售電公司簽訂背靠背的鏡像協議,授權售電公司負責購買平衡電力并為此支付管理費用。這樣用電企業可以省去很多麻煩。因為在該合約模式下,電力用戶無需非常熟悉電力批發市場動態,依據合約條款鎖定價格模式,市場風險將由第三方承擔。

清華四川院電力市場與碳市場研究所副所長 蔡元紀

清華四川院電力市場與碳市場研究所副所長蔡元紀表示:“嵌套式長期購電協議為中國綠電交易提供了一種新的交易模式。它的獨特性在于,在多年綠色電力交易的框架下,充分發揮不同主體的優勢,合理降低并有效分攤可再生能源交易的市場風險。”

對于發電主體來說,嵌套式長期購電協議一方面可以保障發電主體穩定的可再生能源消納,提高收益的確定性;另一方面能通過長期購電協議給予項目前期投資與測算支持;此外,還能為可再生能源企業提供新的融資機會。不僅如此,嵌套式長期購電協議因為發電企業與售電公司在風險平抑方面進行合作,所以能夠轉嫁部分新能源資產運營風險。因為有售電公司參與,讓其有更加貼近用戶側的可靠合約選擇。

對于用電企業來說,嵌套式長期購電協議也有多重優勢。首先,這種方式能讓企業鎖定電力成本,規避電價波動風險;其次,長期穩定的電力供給以滿足企業不斷擴大的生產運營規模;再次,有助于企業履行社會責任,實現100%綠色電力的目標;最后,用電企業通過投資可再生能源項目進一步體現額外性。電力用戶可以在可再生能源項目早期融資階段參與項目投資并簽署長期購電協議,在保障可再生能源消費的同時,體現企業可再生能源采購的額外性,彰顯企業的綠色轉型決心。

嵌套式長電協議存在五大難題

雖然這種新模式對于發電和用電單位都有利好,但想要使其實現快速發展依然面臨一些難題需要解決。

難題一:中國綠色電力市場體系下,嵌套式長期購電協議發展驅動力不足。國外成熟電力市場中的嵌套式長期購電協議的發展驅動力,主要源于發用市場主體的偏差管理需求。為支持可再生能源發展,中國要求電網全額收購可再生能源發電量,并承擔其發電波動的平衡義務,加大了電網運行復雜程度。由于偏差考核機制和履約方法缺乏標準化指導規則,導致發用兩側在中長期履約風險和責任追溯具有較大難度。

難題二:引入新型調節主體,提供嵌套式長期購電協議中的平衡服務對售電公司提出了更高的要求。嵌套式長期購電協議模式下,第三方售電公司將承擔更大的平衡責任,參與電力系統平衡的靈活調節資源的管理和調度變得更加復雜。國內部分售電公司不具備很強的資源調節和托管運營能力。

難題三:嵌套式長期購電協議配套的市場監管和信息披露不足。國內電力市場的運營機構設置則以“調度機構在電網企業內部,交易中心相對獨立”呈現,市場信息披露的深度和廣度相對不足。售電公司將承擔更大的平衡責任,卻難以通過直接的計量體系實現履約監管,將進一步增加合同執行的監管難度。

難題四:現有綠色電力定價體系與嵌套式長期購電協議的價值傳導錯配。嵌套式長期購電協議的引入將驅動供需兩側錨定新能源發電成本,這將導致長期購電協議定價模式與現有的中長期交易、現貨交易的定價模式出現更大的偏差。

難題五:支撐嵌套式長期購電協議的落地應用的關鍵能源互聯網相關技術尚未廣泛應用。嵌套式長期購電協議履約的前提是風險預測及監管能力,高度依靠電力系統運行數據、電力市場運營數據以及部分調節資源的多維互動信息。計量體系不足、運管算法缺失以及投資回收壓力等原因限制了第三方主體的嵌套式長期購電協議服務供給能力,需要更廣泛的應用先進信息通信技術。

針對上述難題,報告提出了一些建議:

要完善綠色電力定價機制、推動電力系統靈活性資源建設、理順嵌套式長期購電協議下多方主體的權責劃分、履約監管、風險預警等相關建議。報告還鼓勵用電企業應盡快設立100%可再生能源消費與全供應鏈碳中和目標,積極探索包括嵌套式長期購電協議在內的多種綠色電力交易模式。

在發布會上,綠色和平東亞分部氣候與能源項目主任呂歆表示:“可再生能源的發展正在從政策驅動向市場驅動轉變,需求側是拉動綠電消費與完善綠電市場化機制發展的重要抓手。我們期待以嵌套式購電協議為代表的新型交易模式的落地和成長,從而進一步提升企業對綠電消費的信心和目標。”

能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號

看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章

掃碼關注

免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源資訊網無關,文章內容僅供參考。凡本網注明"來源:國際能源資訊網"的作品,均為本站原創,轉載請注明“來源:國際能源資訊網”!凡本網注明“來源:XXX(非國際能源資訊網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在相關內容刊發之日起30日內進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯系方式:400-8256-198

20條信息永久閱讀權限

60條信息永久閱讀權限

150條信息永久閱讀權限

350條信息永久閱讀權限

注:請仔細核對手機號以便購買成功!